Meglio una libertà senza sicurezza o una sicurezza senza libertà?

- dicembre 01, 2015

- in emergenza, legge reale, testimonianze

- Edit

Stockwell, Londra, 22 luglio 2005, Jean Charles De Menezes stava scendendo le scale della metropolitana. I cinque giovani che lo bloccarono, indossavano magliette, calzavano scarpe da tennis, impugnavano pistole. Tre settimane prima, una serie di attentati suicidi aveva colpito il sistema dei trasporti della capitale britannica uccidendo 56 persone e ferendone 700. Il 21 luglio, a poche ore dall’incontro tra Jean e i cinque pistoleros, altri quattro attentati erano falliti per una fortunosa casualità: scoppiarono solo i detonatori, ma non le cariche di esplosivo. Così non morì nessuno. E gli attentatori fuggirono. Anche Jean si mise a scappare. Ma i cinque armati di pistole lo inseguirono, lo raggiunsero e lo uccisero a freddo, quando era ormai immobilizzato a terra, sparandogli diversi colpi alla testa. Nelle ore successive i giornali titolarono: “Terrorista ucciso nella metropolitana”; “Direttamente legato agli attentati”. Scotland Yard non aveva dubbi: è stato meglio ammazzarlo subito; poteva farsi saltare in aria da un momento all’altro, facendo strage tra i passanti e i passeggeri.

Ma anche Jean Charles De Menezes era un passante, un passeggero come tanti altri, un brasiliano che di mestiere faceva l’elettricista. Prendeva la metropolitana tutti i giorni. Temendo d’essere incappato in un gruppo di banditi, s’era messo a correre. Gli agenti della polizia britannica agirono d’istinto. Lo avevano scambiato per un terrorista. Non ne erano sicuri, ma nel dubbio meglio non rischiare. Jean è stato ammazzato dalla paura, la sua e quella che s’era impadronita dei poliziotti. La paura ne ammazza più del terrorismo.

Qualche giorno dopo, Loredana e io ci trovavamo nell’aeroporto di Fiumicino. Dovevamo partire per il Chiapas, Mexico, territori zapatisti. Lì ci saremmo aggregati alla carovana dell’associazione Ya Basta per la realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale dal basso. Passati tutti i controlli di routine senza problemi, eravamo già nel gate quando notammo che poco alla volta tutti gli altri passeggeri si stavano dileguando. Fummo avvicinati da un individuo dal nome kubrickiano: Benedetto Compagnone. Ci disse che era il supervisor della compagnia KLM e che aveva ricevuto un diktat dagli Stati Uniti d’America, un divieto di lasciarci partire. Aggiunse che se fossimo saliti sull’aereo, gli americani lo avrebbero costretto a tornare indietro. Nel frattempo notammo che sulle poltroncine della sala d’attesa i normali passeggeri erano stati sostituiti da distinti ma sinistri individui. Ci guardavano di sottecchi, sfoggiavano stampato sul viso un ghigno immobile, appena accennato, agghiacciante nella sua simulata vocazione rassicuratrice. Ricordavano i demoni in doppio petto di “Shining”. Non erano digos. Non è difficile riconoscere modi e movenze della polizia politica italiana di superficie. Quelli seduti sulle poltroncine della sala d’attesa, invece, lavoravano per le viscere profonde dello Stato: servizi segreti, forse mobilitati dalla caccia all’unico degli attentatori di Londra sfuggito alla cattura e penetrato in Italia. Però in quel momento ce l’avevano con noi. Era infatti scattato il livello di allerta più alto nel sistema di sicurezza. Che autorizza misure eccezionali anche nei confronti dei potenziali rompiscatole censiti in Europa, inseriti dal ministero dell’Interno in una black list internazionale, priva di qualsiasi legittimazione giuridica. In quanto tali, pure gli attivisti delle lotte sociali diventano bersagli mobili.

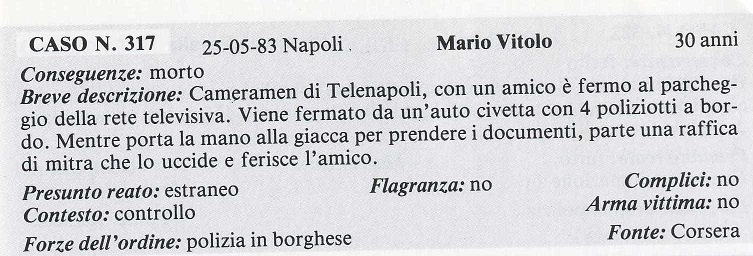

Tra il 1975 e il 1989, per effetto delle leggi speciali figlie dell’osceno amplesso storico tra il PCI e la DC, ben 625 bersagli mobili sono stati colpiti da poliziotti, finanzieri e carabinieri. Persone quasi sempre disarmate, spesso innocenti, sono rimaste uccise o ferite in applicazione della cosiddetta legge Reale che con la scusa di voler contrastare la lotta armata, autorizzava le forze dell’ordine a sparare sui sospetti.

All’epoca come oggi, in Italia la ricerca della sicurezza annichilisce le garanzie più elementari. Si sa che la psicosi securitaria autorizza i peggiori crimini di Stato. Soltanto in un Paese di smemorati come quello in cui viviamo, la carneficina di Parigi poteva apparirci come uno scenario inedito, distante anni luce dal nostro passato recente. È giusto e umano trasalire di fronte alle immagini di quei crimini assurdi. Meno razionale è lo stupore. Che finisce sempre per generare ansia e panico. La storia d’Italia è la storia delle stragi impunite, dei fanatici mafio-reazionari lasciati liberi di colpire, di un’intera generazione torturata e repressa negli anni settanta in nome della ragion di Stato, e soprattutto è la storia delle vittime innocenti. Persino i kamikaze non dovrebbero essere una novità. L’odio verso il nemico statuale, l’asserito senso d’appartenenza a un mondo arcaico, la voglia di vendetta, che animano spesso i ragazzi cresciuti nei profondi entroterra di ‘ndrangheta, somigliano tantissimo alla mentalità di chi ha seminato il terrore a Parigi. Non sono anche dei kamikaze quei boss delle ‘ndrine che rinunciano a se stessi e si lasciano torturare in 41 bis pur di garantire i privilegi dei consanguinei liberi, in una logica da familismo tribale?

Che diritto abbiamo allora di sorprenderci dinanzi all’orrore di Parigi? Siamo cresciuti in mezzo alle bombe fatte detonare da neofascisti, servizi segreti e mafiosi. Giovedì mattina in una trasmissione su Radio1 qualcuno invocava addirittura l’istituzione di una materia scolastica riservata ai temi della sicurezza. Come la chiameremo? Educazione alla Paura?

Matteo Renzi intanto annuncia che non saranno approvate leggi speciali. E a che servirebbero? Ci sono già. Conferiscono alle infinite polizie italiane poteri di cui in nessun altro Paese europeo le forze dell’ordine dispongono. È la stessa legislazione che copre una casistica molto ampia di interventi in palese deroga al di per sé presunto “Stato di diritto”: dai militanti Notav arrestati con l’accusa di terrorismo, agli omicidi di Cucchi, Aldrovandi, Sandri e Giuliani, passando per i blitz come quello avvenuto poche settimane fa nell’università di Pisa dove la polizia è entrata armi in pugno per sgomberare uno spazio studentesco autogestito.

In Norvegia, quando quattro anni fa il fanatico neonazista e sedicente ultracristiano Anders Behring Breivik massacrò 69 ragazzi innocenti e uccise 8 passanti piazzando un’autobomba nel centro di Oslo per “difendere l’Europa dall’invasione islamica e dal bolscevismo”, subito dopo non fu modificata la costituzione, non fu approvata la pena di morte. I tribunali lo condannarono a 21 anni di reclusione: il massimo della pena ma non di più, a prescindere dalla mostruosità del crimine commesso. E i norvegesi andarono in 40mila sotto le mura del carcere in cui è detenuto Breivik, a intonare le canzoni che detesta. La musica contro il terrore. Una reazione impensabile in un posto come l’Italia!

Allora cosa dovremmo fare? Metterci pure noi a cantare mentre qualcuno ci massacra durante un concerto o davanti a un bistrot? Forse sì, forse no. L’importante è che non ci lasciamo convincere a cedere libertà in cambio di sicurezza. Se si tratta di mettersi in fila agli aeroporti o di subire perquisizioni e controlli con i metal detector all’ingresso degli spettacoli, va bene. Ci siamo abituati. Da più di un decennio, pur di entrare in uno stadio di calcio, bisogna essere disponibili al martirio della propria dignità. Ma il coprifuoco NO. Il divieto di manifestare NO. La catartica persecuzione preventiva dei sospetti, NO. E non perché, come qualcuno sostiene, dovremmo rivendicare il “nostro stile di vita” o ribadire i “valori” posti a presidio della nostra “meravigliosa civiltà” della movida. Più che altro, perché nello Stato di polizia in cui da sempre viviamo, sarebbe quantomeno auspicabile riaffermare la libertà di sentirci insicuri.

Claudio Dionesalvi