Possiamo già chiamarla legge beffa. All’indomani della clamorosa sentenza della Corte europea per i diritti dell’uomo sul caso Diaz, il parlamento si appresta ad approvare un testo di legge sulla tortura che si discosta nei punti chiave dagli standard internazionali e dalle stesse indicazioni della Corte di Strasburgo.

Avremo quindi presto una legge che qualifica la tortura come reato generico, che non prevede la imprescrittibilità e – dopo i cambiamenti introdotti in commissione alla Camera – con una definizione di che cos’è tortura così articolata e ricca di sfumature da risultare difficilmente applicabile (un modo classico per svuotare le norme dall’interno).

Che la tortura sia un reato specifico del pubblico ufficiale è una nozione di senso comune ed è anche il motivo per il quale è oggi necessario introdurre una legge ad hoc: l’Italia è un paese dove la tortura si è praticata e si pratica in troppe occasioni (vedi i Rapporti di Amnesty International) ed è quindi necessario che arrivi alle forze dell’ordine un messaggio molto forte, in grado di avviare un cambiamento di rotta nei comportamenti e un aggiornamento dei parametri culturali di riferimento.

Quanto alla prescrizione, la Corte di Strasburgo si è espressa più volte negli anni scorsi sulla necessità di escluderla in materia di violazione dei diritti umani e lo ha ribadito nella sentenza dell’altro giorno, richiamando precise indicazioni venute sia dal Comitato europeo di prevenzione della tortura, sia dal presidente della nostra Corte di Cassazione. Ma il parlamento ha fatto finta di non sentire e di non vedere.

I “realisti” sostengono che una legge imperfetta è meglio di nessuna legge, ma dovremmo tutti domandarci qual è il fine che vogliamo perseguire. Se si tratta semplicemente di colmare un vuoto legislativo, il risultato sarà presto raggiunto.

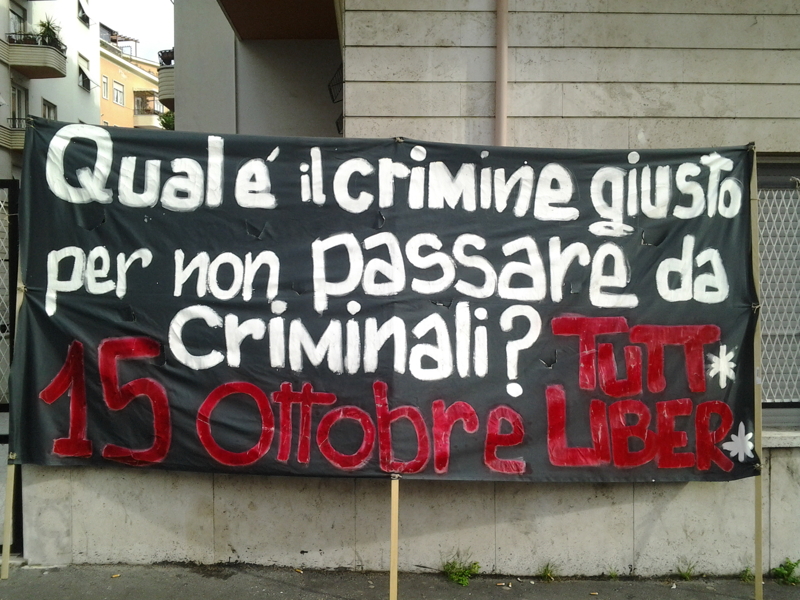

Se l’obiettivo è invece intervenire sui limiti “strutturali” nella tutela dei diritti umani evidenziati dalla Corte di Strasburgo; se vogliamo contrastare il malinteso spirito di corpo che dopo Genova ha spinto le forze di polizia a mentire sistematicamente e ostacolare il corso della giustizia; se intendiamo favorire un’evoluzione democratica delle drammatiche carenze evidenziate dalla Corte di Strasburgo, allora è chiaro che siamo sulla strada sbagliata. Roberto Settembre, giudice nel processo per Bolzaneto, ha parlato di “legge spuntata”; Enrico Zucca, pm nel processo Diaz, si è chiesto: “E’ forse un insulto apprestare strumenti che abbiano una forza deterrente?”

Dovremmo chiederci allora perché le forze progressiste non si siano attestate sul disegno di legge iniziale, presentato dal senatore Luigi Manconi. Perché non si è cercata in parlamento una maggioranza (che ci sarebbe) su quel testo? La risposta è semplice: per una precisa scelta politica.

Il testo di legge non è frutto di un compromesso fra destra e sinistra, ma l’esito di una mediazione al ribasso fra il parlamento (con schieramento bi o tripartisan) e forze di sicurezza ostili e ancorate a una tradizione corporativa che affonda le proprie radici in epoche storiche pre repubblicane.

Manconi nei giorni scorsi ha parlato di “sudditanza psicologica” della politica verso le forze dell’ordine. Potremmo aggiungere che siamo di fronte a due debolezze. Quella di forze di polizia a disagio con gli standard di trasparenza e responsabilità tipici delle democrazie avanzate; e quella di forze politiche incapaci di esercitare fino in fondo il proprio ruolo di indirizzo e più propense – anche qui per tradizione antica – a blandire, adulare, proteggere ad ogni costo e in ogni caso i corpi di polizia e i loro vertici.

Queste debolezze non fanno una forza e anzi minano la credibilità degli uni e degli altri, abbassando la qualità della nostra democrazia. La Corte di Strasburgo, entro poco tempo, esprimerà giudizi probabilmente ancora più forti esaminando i ricorsi presentati per i fatti di Bolzaneto (maltrattamenti e torture durati tre giorni alla presenza di centinaia di agenti) e l’Italia risponderà con la sua legge beffa sulla tortura e con i suoi incerti progetti sui codici di riconoscimento per le divise degli agenti (si parla di codici di reparto, anziché individuali, una beffa nella beffa).

Ovviamente non sono in agenda altre riforme necessarie , come la revisione dei criteri di accesso alla professione, oggi riservata in via quasi esclusiva a chi abbia prestato servizio militare obbligatorio, o il ripensamento della formazione degli agenti, con una forte spinta verso la prevenzione anziché la repressione. Un quadro desolante.

Per chi si è impegnato in questi anni sul fronte dei diritti civili e per un’uscita a testa alta del nostro paese dall’abisso genovese del 2001, il bilancio è molto amaro. Abbiamo vinto la nostra lotta sulla ricostruzione della verità e sulla sua interpretazione, ma stiamo perdendo la battaglia più importante, quella che dovrebbe condurre, per dirla con il nostro scaltro presidente del Consiglio, a “cambiare verso”.

L’Europa dovrà ancora occuparsi di noi.

******

Zucca: tortura alla Diaz? «la nuova legge un pasticcio, difficilmente applicabile»

Intervista al pg nei processi contro gli agenti della «macelleria messicana». La formulazione della legge appena licenziata dalla camera «è ambigua e tende a limitare l’applicazione della norma». «Purtroppo c’è un partito della polizia che condiziona il dibattito». Le dimissioni di De Gennaro? «Un atto di sensibilità istituzionale che non attiene al giudizio sulla persona»

Se il reato di tortura, nella configurazione approvata giovedì scorso dalla Camera, fosse stato già disponibile nel codice penale italiano all’epoca del massacro compiuto dalle forze dell’ordine dentro la scuola Diaz durante il G8 di Genova, ottenere verità e giustizia sarebbe stato più facile? Una domanda a cui è difficile rispondere. Ma se c’è qualcuno che può tentare di mettere in campo questa ipotesi e provare a capire se in quel caso gli agenti accusati e poi condannati per la «macelleria messicana» avrebbero potuto essere incriminati di tortura, questo qualcuno è il magistrato Enrico Zucca, il sostituto procuratore generale a Genova che ha condotto l’inchiesta e i processi per la Diaz.

In particolare, ci spieghi se è lecito ritenere — obiezione sollevata da Sel e dal M5S durante il dibattito alla Camera — che la norma sarebbe stata di difficile applicazione perché restringe il campo delle potenziali vittime a coloro che sono «affidati, o comunque sottoposti all’autorità, vigilanza o custodia» delle forze dell’ordine.

È vero che la formulazione delle legge è ambigua e lascia molti margini di interpretabilità. Però nel caso della Diaz, secondo un’interpretazione estensiva, potrebbe ancora essere applicabile. Perché ci sono delle sentenze della Corte europea che ampliano il concetto del controllo e della custodia da parte delle forze di polizia. La Cedu ha ritenuto per esempio che la valutazione dell’uso sproporzionato della forza — che può dar luogo alla violazione degli articolo 2 o 3 della Convenzione dei diritti umani — si applica anche quando un individuo è già sotto il «full control of the police». Quando cioè la polizia ha nelle mani una persona, anche se tecnicamente non è sottoposta a fermo o arresto, ha l’obbligo di proteggerla. E non può usare una forza superiore a quella necessaria per ridurla all’impotenza. Questa è un’interpretazione della Cedu, però per il giudice italiano è vincolante, come ha chiarito la Corte costituzionale. Perché la Consulta dice che la Convenzione europea dei diritti umani, che nella nostra scala di valori viene appena sotto la Costituzione, non è quella del testo del Trattato ma quella interpretata dalla giurisprudenza della Corte. E dalle sentenze di Strasburgo si ottiene un’interpretazione estensiva che potrebbe essere applicata alla Diaz: se la polizia irrompe in un edificio e ne prende possesso, le persone in quel momento presenti sono sotto il controllo della polizia. È chiaro però che per evitare dubbi sull’interpretazione la norma dovrebbe essere scritta in modo più chiaro.

Ci sono altri punti critici nel testo di legge?

La scelta di tecnica legislativa adottata, di configurare la fattispecie non come un «reato di evento» ma come «reato a condotta vincolata» rende ovviamente più ristretto l’ambito di applicazione. Per capirci, ad esempio l’omicidio è un reato a forma libera, di evento, in cui ciò che conta è il risultato dell’azione indipendentemente dalle modalità con cui viene compiuta. Non a caso, la Convenzione Onu non specifica particolari modalità della tortura — «violenza o minaccia», secondo il testo italiano — ma si limita a dire «con qualsiasi atto». Perché più si entra nel dettaglio, più qualche modalità rischia di sfuggire alla previsione. Pensiamo ad Abu Ghraib: costringere le persone a mantenere certe posizioni, come è successo anche a Bolzaneto, tecnicamente non è configurabile come «violenza o minaccia» ma solo come comportamento vessatorio e umiliante.

C’è poi un’altra limitazione dell’applicazione della norma che riguarda le vittime della tortura e il loro rapporto con il carnefice, e che non è presente nella Convenzione Onu. La vittima deve essere infatti secondo la legge italiana «affidata, o comunque sottoposta all’autorità, vigilanza o custodia» del suo carnefice. In questo modo tra l’altro si crea anche un rischio di sovrapposizione e una possibile interferenza tra il reato e il maltrattamento in famiglia (articolo 572 c.p.). Anche qui non si fa altro che aumentare la confusione.

Alla base c’è il problema più generale della configurazione come reato comune e non tipico di pubblico ufficiale. Lei cosa ne pensa?

Per quanto autorevoli giuristi alla fine abbiano ritenuto questa scelta positiva perché in questo caso ne amplia il campo di applicazione, io credo al contrario che così facendo si perda l’occasione di cogliere la vera natura del reato di tortura, discostandosi dalla tradizione storica, che è quella di essere la violenza del potere e dello Stato dal quale il cittadino si aspetta protezione e per questo lo colpisce nella sua massima condizione di vulnerabilità. Per lo meno, accanto a un reato comune si sarebbe potuto meglio configurare una fattispecie completamente autonoma per il pubblico ufficiale, una tecnica che il legislatore ha sempre adottato nel nostro codice penale. Sarebbe bastato rifarsi un po’ di più alla Convenzione che dobbiamo applicare da trent’anni.

Dei 400 poliziotti che entrarono alla Diaz solo 25 vennero condannati. Lei parlò di atteggiamento omertoso delle forze dell’ordine.

Certo, e questo lo confermano le sentenze dei giudici italiani di tutti i gradi di giudizi e con maggior forza la Cedu. Il problema è che qualsiasi proposta con finalità di controllo viene vissuta come ingiustamente criminalizzante nei confronti della polizia. Anche la proposta banalissima di introdurre i codici identificativi, non a caso menzionata dalla Cedu, solo in Italia è rifiutata dalla polizia. Che sembra avere il diritto di veto. Purtroppo da noi c’è un partito della polizia che condiziona il dibattito e richiama ad uno sterile schieramento. Una debolezza di fondo che poi si riflette sulle leggi. Dico di più: in realtà, e non sembri un’esagerazione, questa legge deve essere “punitiva” nei confronti delle forze dell’ordine, ma proprio per seguire le finalità della Convenzione. Tutta la giurisprudenza della Cedu pone l’enfasi sull’efficacia deterrente del meccanismo repressivo degli abusi. Ma non mi sembra sia stata molto considerata nei lavori parlamentari.

Lei crede che l’allora capo della polizia De Gennaro dovrebbe dimettersi dal suo attuale ruolo a capo di Finmeccanica?

Non sono certo titolato io a dirlo. Rilevo solo che le dimissioni, o il famoso passo indietro, sono un atto di responsabilità, di sensibilità istituzionale, che non attengono necessariamente al giudizio sulle qualità professionali o personali. Durante tutto il processo per i fatti della Diaz abbiamo ascoltato l’esaltazione delle qualità eccellenti di coloro che poi vennero condannati. Come se avere qualità eccellenti, che non si negano, garantisse l’immunità o l’esenzione da critica per gli errori. La recente sentenza della Cedu, spiace dirlo e spiace constatare che altri non l’abbiano detto, individua specifiche violazioni della Convenzione addebitandole a precise istituzioni dello Stato italiano. Quindi fa i nomi e i cognomi dei responsabili.

da il manifesto

******************

Una legge ingiusta camuffata da legge giusta di Roberto Settembre da Libertà&Giustizia

Tre sono le ragioni d’essere della legge penale: due primarie e una conseguente. La prima è dissuadere. La seconda è punire, o meglio retribuire la condotta con la sanzione adeguata. La terza è recuperare il reo alla vita consociata, che ha senso solo se le prime due funzionano. Ma la legge che non dissuade e che non punisce tradisce se stessa. Così è per la legge italiana che vorrebbe istituire il reato di tortura.

Il nostro legislatore l’ha redatta costituendo l’ipotesi di un reato COMUNE, che può essere commesso da chiunque, come il furto o l’omicidio. Ma l’Italia, che arriva 65 anni dopo la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, 31 anni dopo la Convenzione di New York del 1984, che ha respinto al mittente le messe in mora dell’ONU e che nel 2006 ha risposto al Comitato Europeo contro la Tortura con le parole beffarde: tale reato è out of our mentality, finge di non sapere che la tortura è invece il delitto del potere dello Stato. Il delitto più infame che lo Stato possa commettere contro un cittadino inerme alla sua mercé. E’ l’abietto maltrattamento inumano e degradante di cui all’art. 3 della CEDU, portato alle più nefaste conseguenze. E può essere commesso, per sua stessa natura, solo dallo Stato nella persona del suo organo. Questa è la ragione, lo spirito che anima tutte le Convenzioni Internazionali che la vietano, fin dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra, passando per la CEDU , la Convenzione di NY, e fino ai Protocolli ONU del 2002.E tutte queste Convenzioni l’Italia ha ratificato. Ha solo omesso di istituire questo reato come reato PROPRIO.

Parte male: anzi non parte affatto, il legislatore italiano, perché tradisce lo spirito di tutte queste Convenzioni, fallendo nella sua deterrenza, perché l’efficacia di una legge che abbia per destinatario il potere dello Stato quando viene esercitato nel modo più aberrante e abbietto, non deve lasciare scampo a chi si macchia di tale onta. E dev’essere imprescrittibile. E invece la pena minima, che è quella da cui partono i giudici, di fatto, nel sanzionare la condotta del reo, è di 3 ANNI DI RECLUSIONE. TRE anni significano, nel nostro sistema, DUE anni con la concessione delle attenuanti generiche ( che difficilmente si negano) e, nel caso del patteggiamento o del rito abbreviato, ANNI UNO E MESI QUATTRO. A cui seguono i benefici di legge. Arma spuntata, dunque.

Tuttavia il legislatore ha previsto che se l’autore della tortura è un Pubblico Ufficiale, la pena è sensibilmente aumentata. Ma è un’aggravante: non si tratta di un reato autonomo. E le aggravanti entrano nel bilanciamento con le attenuanti, che, se sono giudicate equivalenti (e come non concederle al Pubblico Ufficiale incensurato e magari sedicente pentito?) fanno sparire l’aggravante, e questo significa tornare alla pena base del reato comune. Se poi ipotizziamo il risarcimento del danno, scendiamo ad anni 1 e mesi 4, e se ci aggiungiamo un bel patteggiamento scendiamo di un altro terzo, oppure se il tutto avviene con il rito abbreviato!

La pena prevista dal nostro legislatore è dunque scarsamente punitiva e non costituisce idoneo deterrente. Ma non è tutto. Per aversi tortura, il nostro solerte artefice delle leggi ha ipotizzato che sull’inerme alla mercé del torturatore, debbano essere commesse VIOLENZE. E non VIOLENZA. E la differenza tra l’uso accorto del singolare invece del plurale è palese ( fatte salve sottili interpretazioni in malam partem), per cui, ipotizziamo, lo spegnimento di una sola sigaretta nell’occhio della vittima non sarebbe tortura! Ma il legislatore ha pure pensato che non basti una serie di violenze per integrare il reato, ma pure che la vittima debba trovarsi sotto la tutela, cioè sotto il potere del P.U. ( tipico il caso dell’arrestato). Così sorgono dubbi interpretativi: che succede in caso analogo alla “Macelleria messicana” commessa alla scuola DIAZ nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 a Genova? Gli agenti entrarono e massacrarono le vittime, che però non erano ancora state arrestate. Non fu tortura quella? La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ha delirato allora con la sentenza di condanna dell’Italia del 7 aprile 2015? Allora dov’è la deterrenza? Ma c’è di più: nella legge di parla di “Sofferenze” non di malattia o di danno. Indeterminate dunque.

Infine la legge specifica che c’è differenza tra la morte non voluta del torturato ( punita con 30 anni di reclusione) e la morte voluta, punita con l’ergastolo. La legge così istituisce il principio che, se alla commissione deliberata e cosciente di torturare un essere umano segue la morte di questi, il giudice debba entrare nel merito per verificare se il torturatore avesse in animo “solo” di torturare e non di uccidere, come nell’omicidio preterintenzionale, dove la morte si verifica perché oltre l’intenzione dell’agente. Singolare inversione dell’onere della prova!

Si dice: meglio questa legge che nessuna legge. Obiettiamo: meglio nessuna legge che una legge ingiusta. E’ più difficile combattere contro una legge ingiusta camuffata da legge giusta, che lottare per ottenerla nella vacuità legislativa.

*Roberto Settembre è nato a Savona nel 1950. Dopo alcuni anni di attività forense, è entrato in magistratura nel 1979 e ha lavorato quasi sempre nel settore penale. È stato l’estensore della sentenza d’appello sui fatti accaduti nella caserma di Bolzaneto, poi resa definitiva dalla Cassazione. Su questa drammatica vicenda ha scritto un libro, Gridavano e piangevano, pubblicato da Einaudi nel 2014. È uscito dall’ordine giudiziario nel 2012.