La vicenda di Cospito riflette la storia violenta del carcere

Il caso di Alfredo Cospito al 41 bis non è cominciato oggi: va avanti da duecentocinquant’anni e 110 giorni, e mostra tutti i limiti delle condanne che tendono più alla vendetta che alla giustizia

di Giuseppe Rizzo

“Un impero, ho letto non so dove,

si mantiene attraverso

la crudeltà delle sue carceri”,

Gennaio, Charles Simić

Il caso di Alfredo Cospito non è cominciato oggi: va avanti da 250 anni e 110 giorni. I secoli sono più o meno quelli della storia del carcere così per come lo conosciamo nella sua forma attuale, i giorni sono quelli dello sciopero della fame che l’anarchico ha cominciato contro il 41bis e l’ergastolo ostativo. Se queste due vicende non si leggono insieme, si rischia di non capire né l’una né l’altra: né, evidentemente, l’importanza che hanno per tutti, dentro e fuori la galera.

Cominciamo da Cospito. Nel 2014 l’anarchico è stato condannato perché due anni prima a Genova aveva ferito Roberto Adinolfi, dirigente dell’Ansaldo nucleare, sparandogli alle gambe. Nel 2017 è stato accusato di vari reati, tra cui aver messo due pacchi bomba davanti alla scuola allievi dei carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, esplosi nella notte tra il 2 e il 3 giugno 2006. L’attentato non ha causato né morti né feriti, ma secondo i giudici è stata solo una casualità, e infatti lo hanno condannato a vent’anni di reclusione con l’accusa di strage.

La corte di cassazione ha però ritenuto che non bastasse, e nel luglio 2022 ha ridefinito il reato da “strage contro la pubblica incolumità” a “strage contro la sicurezza dello stato”. Per capirsi: neanche gli attentati di Capaci e di via d’Amelio nel 1992 (undici morti in totale), né quello di Bologna nel 1980 (ottanta vittime), furono definiti stragi contro la sicurezza dello stato. Come ha scritto Adriano Sofri, è inutile commentare: “Non si può commentare la smisuratezza. La giustizia è smisurata e si compiace di esserlo, i suoi amministratori hanno nomi e cognomi ma non li indossano, bastano le uniformi, sono esseri smisurati per irrazionalità e cattiveria”.

L’ergastolo ostativo

Per questo reato Cospito rischia l’ergastolo ostativo e cioè la pena senza scampo. È il caso di soffermarsi su questa misura, perché è uno di quegli strumenti nati durante periodi d’emergenza che però sono diventati ordinari nel sistema penale italiano – distrattamente per la maggioranza delle persone, volutamente per gli innamorati delle galere altrui – e che caratterizzano questa storia.

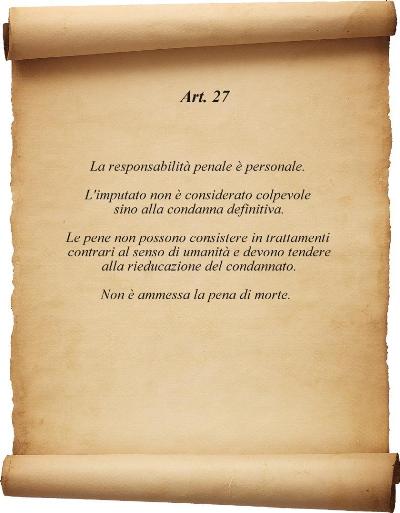

Messo a punto all’indomani della strage di Capaci per combattere la mafia, l’ergastolo ostativo cancellava ogni alternativa al carcere per chi non collaborava con la giustizia. Nel tempo le maglie si sono allargate e oggi tra i cosiddetti delitti ostativi non c’è solo l’associazione mafiosa, ma anche il sequestro a scopo d’estorsione, la violenza sessuale di gruppo, il peculato e la corruzione. Nel 2021 la corte costituzionale ha accertato l’incostituzionalità dell’ergastolo ostativo e ha lasciato al parlamento un anno di tempo per “affrontare la materia”. Il governo Meloni lo ha fatto, riconfermandolo. L’emergenza è diventata sistema. Ma non è l’unica nel caso di Cospito.

Da quando è in carcere l’anarchico ha continuato a inviare articoli ad alcuni giornali della sua area, usando le parole che ha sempre usato: insurrezione, lotta contro lo stato, violenza necessaria. Finché nel maggio 2022 l’allora ministra della giustizia Marta Cartabia ha ritenuto che le sue parole fossero “documenti destinati ai propri compagni anarchici, invitati esplicitamente a continuare la lotta contro il dominio, particolarmente con mezzi violenti ritenuti più efficaci”. Per questo motivo a Cospito, invece di una semplice censura alla sua posta, è stato applicato il 41 bis, la seconda eccezione diventata regola che compare in questa vicenda.

Il 41 bis

Il rapimento Moro dette il via all’applicazione antesignano del 41 bis. Nei primi anni 70, il sistema penitenziario era al collasso con le incessanti evasioni e rivolte dei detenuti, quest’ultime dirette a sollecitare una riforma dell’ordinamento. Nell’aprile del 1973, il Parlamento affrettò l’esame della riforma penitenziaria, cercando di apportare poche modifiche al progetto di legge iniziale, ma proprio le proteste e le evasioni dei detenuti fecero sì che, durante l’esame della Commissione Giustizia della Camera, il progetto di legge subisse numerosi emendamenti, tanto da portare ad uno stravolgimento del testo iniziale. Nel 1975 si varò la riforma che non aveva con se elementi innovatrici tanto da destare numerose critiche dal mondo giuridico e politico garantista. Ed è in questa riforma che nasce l’articolo 90, l’antesignano dell’attuale 41 bis. Ma per anni non fu mai applicato, perché considerata una misura altamente eccezionale.

Arriviamo al 16 marzo 1978. In via Fani, un commando delle Brigate Rosse rapisce il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro e uccide i cinque uomini della scorta. A questo fatto di cronaca, viene legittimata per la prima volta l’applicazione dell’articolo 90. Arriviamo nel 1986 con la legge Gozzini che ha abrogato tale norma a causa delle distorsioni applicative alle quali aveva dato luogo e dei molti aspetti di dubbia costituzionalità. Le stragi mafiose del 1992 dettero l’impulso nel rispolverare l’articolo 90 attraverso, appunto, la conversione in legge del 41 bis

Doveva durare tre anni, è arrivato fino a oggi, in una forma che prevede: l’isolamento quasi totale; due ore d’aria al giorno, contro le quattro degli altri; un colloquio di un’ora al mese, invece di sei, e solo con i familiari, separati da un vetro, tranne se il familiare ha meno di dodici anni; la sorveglianza 24 ore su 24; il controllo della posta; la registrazione delle telefonate e degli incontri.

La durezza di questo regime è sconfinata spesso nell’umiliazione, nel paradosso e nell’assurdo, quando non nell’annientamento vero e proprio, atteggiamenti e prassi vietate dalla costituzione italiana, anche per i crimini più violenti. Nel 2021 a un detenuto è stato negato un libro di Marta Cartabia, allora ex presidente della corte costituzionale, perché il possesso lo avrebbe “messo in posizione di privilegio agli occhi degli altri detenuti, aumenterebbe il carisma criminale”.

Il Post ha raccontato la storia della brigatista rossa Nadia Lioce: “La detenuta in un anno solare aveva parlato solo per 15 ore”. Un altro detenuto ha detto al Dubbio: “Per dieci anni sono stato isolato in una cella di 1,52 metri di larghezza per 2,52 di lunghezza. Non mi arrivava un raggio di luce”. Il docente di diritto penale Tullio Padovani ha tradotto in un’immagine efficace e sconfortante questa realtà: “Come previsto dalla normativa europea, un maiale adulto deve disporre di almeno sei metri quadrati di superficie libera. Noi al posto del porco mettiamo il detenuto”.

Nel tempo, anche l’uso del 41 bis si è dilatato, andando oltre il perimetro dell’associazione mafiosa. Oggi può finirci chi è accusato di terrorismo, prostituzione minorile, pedopornografia e contrabbando di tabacchi. Cospito è il primo e unico anarchico nella storia italiana a cui è stato applicato. Come ha ricordato sull’Essenziale Luigi Manconi, sociologo ed ex senatore del Pd, il 41 bis dovrebbe avere una sola finalità: “Interrompere le relazioni tra il detenuto e la criminalità esterna. Tutte le misure che eccedono quello scopo sono illegali”.

Nel 2018 la corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per aver rinnovato il 41 bis al boss mafioso Bernardo Provenzano in punto di morte, violando il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani. La corte costituzionale italiana è intervenuta varie volte, dichiarando illegittimi alcuni divieti, ma di fatto l’emergenza a cui doveva rispondere la norma è diventata ormai normale amministrazione. C’è un motivo per cui questo succede, e per capirlo bisogna tornare a circa 250 anni fa.

Il carcere non è sempre esistito

Nel 1757 Robert-François Damiens provò a uccidere re Luigi XV di Francia e per questo fu condannato a una delle pene più esemplari dell’epoca. “Alla fine fu squartato. Quest’ultima operazione fu molto lunga, perché i cavalli di cui ci si serviva non erano abituati a tirare (…), si fu obbligati, per smembrare le cosce del disgraziato a tagliargli i nervi e a troncargli le giunture con la scure”.

Nel raccontare l’esecuzione di Damiens il filosofo Michel Foucault non risparmia i dettagli più atroci e per un motivo preciso: fin dalle prime pagine del suo Sorvegliare e punire (Einaudi 1976) vuole mostrare “lo splendore dei supplizi”, ovvero il ricorso alle punizioni eclatanti, brutali e ingegnose che hanno preceduto la nascita del carcere.

Al contrario di quanto si possa pensare, il carcere non è sempre esistito. Anzi, nella forma in cui lo conosciamo oggi ha una storia relativamente breve, che comincia tra il settecento e l’ottocento. Non che prima non esistessero prigioni, segrete o “recinti” (carcer, in latino) dove tenere chiusa la gente. Ma erano appunto quello: luoghi in cui una persona accusata di qualcosa doveva aspettare la sua pena. Non erano la pena. Non si condannava qualcuno a sei mesi, sei anni o sessant’anni di carcere.

Gli antichi romani preferivano che i torti fossero risarciti in denaro, o con la fustigazione, l’esilio, i lavori forzati, e in alcuni casi la morte. In linea di principio il carcere era usato “ad continendos homines, non ad puniendos”. E così è stato per secoli. Perfino nel medioevo il carcere non aveva la centralità che ha oggi. Questo non significa che la situazione fosse migliore. Invece di scontare la loro pena in una cella le persone erano messe alla gogna, decapitate, bruciate, mutilate. I supplizi, appunto, splendevano. È durante l’illuminismo, scrive Foucault, che “la punizione cessa, poco a poco, di essere uno spettacolo”. Quel rito che “concludeva il crimine viene sospettato di mantenere con questo losche parentele: di eguagliarlo, se non sorpassarlo (…) di far rassomigliare il boia a un criminale e i giudici ad assassini”.

Contro il supplizio estremo, cioè la pena di morte, nel 1764 Cesare Beccaria scrisse Dei delitti e delle pene, un libro che racchiudeva lo spirito di riforma dell’epoca e che scatenò entusiasmi e polemiche in diversi paesi europei. “L’assassinio, che ci viene presentato come un crimine orribile, noi lo vediamo commettere freddamente, senza rimorsi”, scriveva il marchese.

Con cosa sostituirlo? Sul frontespizio della terza edizione del libro c’è un’immagine emblematica. La giustizia rappresentata da Minerva allontana con orrore il boia che le offre una serie di teste tagliate e punta lo sguardo verso un insieme di zappe, seghe e martelli, intrecciati a catene e manette. Il lavoro coatto e il carcere erano l’alternativa alla pena di morte e alla barbarie dei supplizi. La prigione nasce come una risposta a un’emergenza, ma l’emergenza l’ha segnata: da un lato è un’istituzione che ne è afflitta, dall’altro non potrebbe farne a meno. Tanto che, come ha fatto notare Foucault, le proposte di riforma del carcere sono coetanee al carcere stesso, e le inchieste giornalistiche e le denunce di secoli fa sulle sue condizioni sono simili a quelle di oggi.

Perché tutto questo funzioni c’è bisogno di una cosa: far credere che non esistano alternative. Foucault: “Essa appare talmente legata, e in profondità, col funzionamento stesso della società, da respingere nell’oblio tutte le altre punizioni che i riformatori del secolo diciottesimo avevano immaginato”. David Garland (Pena e società moderna, il Saggiatore 1999): “L’esistenza stessa di un sistema penale induce a trascurare la pensabilità di soluzioni alternative e a dimenticare che le istituzioni sono convenzioni sociali che non rispondono a un ordine naturale”. Wole Soyinka (Le baccanti di Euripide, Zona 2002): “Sei in catene. Ami le catene. Respiri catene, parli di catene, mangi catene, sogni catene, pensi catene. Il tuo mondo è in manette”.

Il carcere è una macchina che crea e divora emergenze, trasformandole in sistemi ordinari. Il 41 bis e l’ergastolo ostativo ne sono gli esempi più drammatici. Non sono delle eccezioni, sono il carcere al massimo della sua forma. La vicenda di Alfredo Cospito mostra che in Italia una pena basata sui principi di umanità e recupero, invece che sulla sete di vendetta e annientamento del nemico, è un’idea minoritaria. Lo era anche quella sull’abolizione della pena, come ricorda spesso il giurista Luigi Ferrajoli. Se la proposta di Beccaria e altri riformatori fosse stata messa ai voti, anche solo tra le persone che allora sapevano leggere, sarebbe stata bocciata. Senza una classe politica con il coraggio di assumersi la responsabilità di scelte impopolari, radicali e giuste, senza un’idea di mondo migliore che non sia quella di un mondo in prigione, senza una concezione della pena diversa dalla vendetta, i supplizi continueranno a splendere.

da L’Essenziale

Osservatorio Repressione è un sito indipendente totalmente autofinanziato. Puoi sostenerci donando il tuo 5×1000 e darci una mano a diffondere il nostro lavoro ad un pubblico più vasto e supportarci iscrivendoti al nostro canale telegram